文章详情

党的十八大以来,党中央作出加快建设制造强国的重大战略决策,并强调“制造业是国家经济命脉所系”“要坚定不移把制造业和实体经济做强做优做大”“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”,为制造业高质量发展指明了方向。

在中国共产党的坚强领导下,一代代成都工业人紧跟党的步伐,坚守产业报国的初心。成都的制造业从零起步、在砥砺奋进中开拓,实现了历史性跨越,取得了举世瞩目的成就。蓉城大地奔腾涌动的创新热潮汇聚成成都制造业澎湃强劲的“第一动力”,推动着产业高质量发展。

历史的脚步铿锵有力。从两个“五年计划”的实施、成都成为党和国家布局的三大电子工业基地之一,到“三线建设”奠定了成都现代工业的发展基础;从成都人投身经济建设的热情被改革开放的春风再次点燃、成都民营经济进入加速发展期,到成都开始调整工业布局、优化产业结构,坚定“走新型工业化道路,实现工业新跨越”;从成都工业“内外兼修”,对外积极引入国际知名企业、对内加快部署新兴产业,到《成都市高质量现代化产业体系建设改革攻坚计划》明确提出以电子信息、装备制造、医药健康、新型材料和绿色食品产业为重点,全面推动产业集群成链发展,在产能规模、研发创新、标准品牌等方面提升核心竞争力。制造业在支撑城市高能级发展中始终具有十分重要的战略地位,发挥了十分重要的支柱作用。

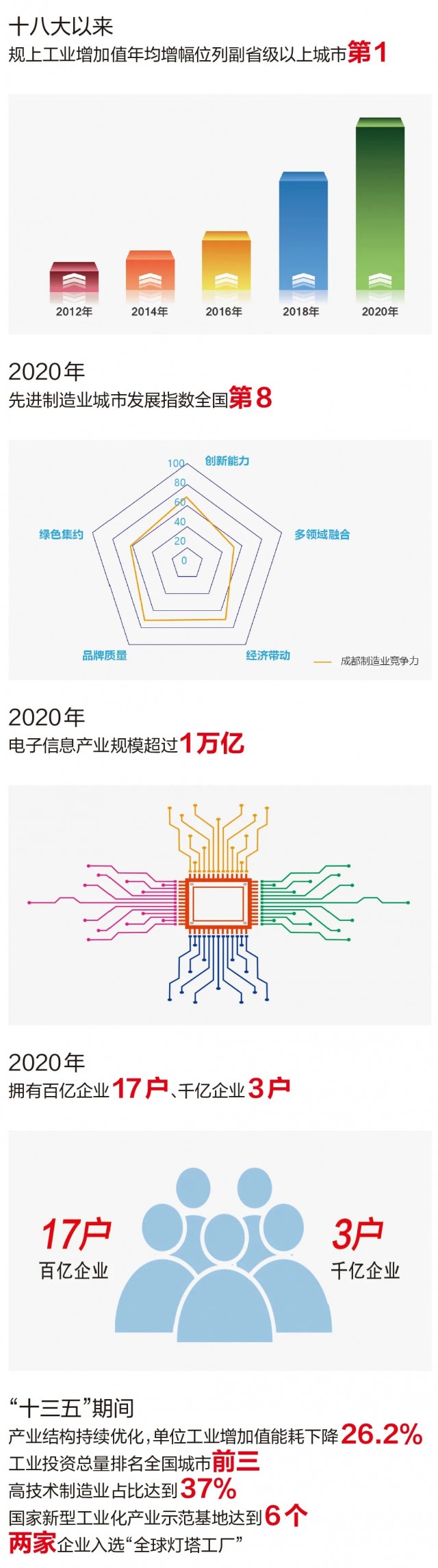

成都工业“十三五”发展成就图

一组组沉甸甸的数据、一项项可喜的成绩,见证着成都制造业的百年变迁,更折射出党的十八大以来成都制造业取得的新成就:成都规上工业增加值年均增幅位列副省级及以上城市第一;拥有百亿企业17户,千亿企业3户;“十三五”期间,产业结构持续优化,单位工业增加值能耗下降26.2%,高技术制造业占比提升9.4个百分点,达到37%;工业投资总量排名全国城市前三。

产业生态擎画万亿新蓝图

新中国成立初期,成都百废待兴,全市工业总产值不足1亿元。经过几代人砥砺奋进,同心筑梦,2016年成都规模以上工业营业收入突破1万亿元,近几年持续保持快速发展态势。2020年电子信息产业规模达到10065.7亿元,宣告着成都首个万亿级产业的诞生。

这个万亿级产业折射的是在中国共产党带领下走出的一条光辉之路。1958年,当时被称为“国营成都电子管厂”的红光电子管厂建成投产。在这里诞生了中国第一支黑白显像管、第一支投影显像管和第一支有电子工业“原子弹”之称的彩色显像管。这段“北有首钢、南有红光”的佳话被载入了成都工业发展史。

此后,一座座厂房平地而起,形成现代化产业体系,尤其是电子信息产业从无到有,到今天突破万亿规模。

天府软件园

2017年,成都市第十三次党代会提出,要重塑城市空间结构和经济地理,全面增强城市承载能力,不断提升城市宜居性和舒适度。随后,成都国家中心城市产业发展大会召开,创新性提出通过构建产业生态圈转变经济工作组织方式。如今的成都制造业在产业功能区这场城市经济组织方式的重大变革下,正焕发出新的活力。拥有第六代柔性显示屏生产线的京东方科技集团就是其中的受益者。

“过去,为获得一款发光材料,我们得从国外采购,占用了不少生产成本。”京东方科技集团副总裁秦向东介绍,去年底,京东方的一家上游企业——出光电子材料(中国)有限公司在成都实现量产,两家公司之间车程仅5分钟。如今,按照设备—材料—制造—应用链条,已有出光、路维光电等30余家上下游企业在成都京东方周边集聚,形成国内较完整的新型显示产业生态圈。

“我们预计,‘十四五’期间,这个产业生态圈的企业将达到100家左右。”秦向东说。京东方所在的电子信息产业功能区,戴尔、德州仪器、富士康等数十家相关领域的世界500强也齐聚于此,构建起“芯—屏—端—网”为主导的电子信息产业生态圈,形成龙头企业带动、多点支撑、由“点”到“圈”的蓬勃发展之势。成都市经信局相关负责人表示:“我们正聚焦集成电路、新型显示、智能终端、高端软件、人工智能、信息网络六大领域中的优势细分领域,打造具有国际竞争力和区域带动力的电子信息产业生态圈。”

成都制造在变,制造版图也在变。从“单打独斗”到产业链协同,成都正着力打造“双核”引领、“四极”支撑、“多点”协同的电子信息产业生态圈,即形成6个产业功能区和多个产业社区、产业小镇协同发展的新格局。

改革开放激发增长新活力

历史的进程有多么波澜壮阔,它产生的影响就有多么广泛深远。1978年,面对“社会主义中国向何处去”的时代之问,党的十一届三中全会作出响亮回答,开启了改革开放的伟大征程,也激发了成都制造业市场主体的新活力。

“国营宁江机床厂是响应‘三线建设’号召而在蓉建设的。改革开放前,我们厂每年生产多少、人员待遇如何,都是按指标定了的。”宁江机床厂老员工郑义和回忆。在计划经济时代,宁江机床厂年产能逐渐升至上千台。但在“统购统销”的国营企业管理体制下,企业产量不断压缩,宁江机床厂“有劲使不出”。

改革开放春风吹起,这层制度坚冰很快被打破。1978年,宁江机床厂入选四川首批6家国营企业放权改革试点,次年6月25日,宁江机床厂破天荒在《人民日报》上刊登新中国第一个生产资料广告,让当时定义为生产资料的机床产品直接面向市场销售。此后,在改革开放掀起的市场化浪潮中,这家“老字号”企业历经数次蜕变,至今仍生机勃勃。从改进企业经营机制到全员持股和增资扩股,再到国有控股混合制,宁江机床厂以自身不断改革,走出发展新路。

“我现在重点思考的是普什宁江‘十四五’发展规划,因为我们企业的使命是要成为中国中小型精密机床研制服务的首选地。”谈及发展目标,普什宁江公司党委书记、总经理姜华表示,机床工具行业是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业,是国家综合竞争实力的重要标志。“机床装备制造是普什宁江机床的核心主业,也是公司服务国家‘十四五’发展的担当所在。”

成都中电熊猫

历史,在一代代人接续奋斗中前行。党的十八大以来,成都经信人在党的带领下撸起袖子加油干、挥洒汗水奋力拼。市场主体在改革的浪潮中不断焕发出新的活力,续写出属于成都制造业的“春天的故事”。如今的成都,从国营企业的一枝独秀到国有、民营、外资、混合所有制企业共筑辉煌,制造业的市场主体不断丰富。

党的十八大以来,成都先后出台了有利于民营经济发展的各项政策。成都工业已经初步形成公有制实现形式多样化和多种经济成分共同发展的良性格局。以装备制造为例,在外商独资、中外合资等形式下,外商投资成为产业发展的重要推动力:大众全新捷达品牌全球总部和唯一生产基地落户成都,沃尔沃成都工厂第60万台整车下线。同时,成都还拥有611所、624所、中电科10所等科研院所和132厂、420厂、5719厂、中电科航电等航空制造企业。目前,成都作为我国重要的装备制造产业基地,已经形成了汽车、航空航天、轨道交通、能源环保和智能装备等重点优势产业集群。

产业创新引领发展新突破

产业发展看“量”更重“质”。创新已成为重塑全球和区域竞争格局的关键变量。党的十九届五中全会明确了创新在我国现代化建设全局中的核心地位。于成都制造业而言,推进自主创新发展是大势所趋、使命所系、实践所需。

1984年,成都康弘药业集团股份有限公司董事长柯尊洪在华西医学院从事教学,调至华西医学院附院一线工作。“上世纪80年代根本没有创新药的概念,化学药都是仿制,中成药也是老一套,然后就是进口药,但是价格非常昂贵。”柯尊洪表示,印象最深的是一种50毫克的胶囊,一粒胶囊的价格是47.5元,当时大学毕业生月工资才只有100多元。“我当时说这简直是天价药。”

成都天府国际生物城孵化园

也正是这段经历,让他有了“要做中国人自己的药”的想法。由于医药创新投入大、时间长、风险高,曾经多数国内药企都选择了“短平快”的仿制药道路。然而柯尊洪却选择了自主创新的道路。在柯尊洪带领下,康弘药业成为我国最早一批进入生物制药领域的企业,成功研制了康柏西普(朗沐)眼用注射液这样代表国家新药创制重大专项成果的产品,并荣获我国工业领域的最高奖项——“中国工业大奖”,是四川首个获此殊荣的企业。康柏西普上市后,打破了国际垄断,截至目前,已超过150万瓶次注射,真正让患者受益。目前,康弘已上市的18个药品中,就有13个是独家品种。

聚焦源头创新,激活生态圈内生动能,成都正加快提升新药研发全链条规模化、标准化、国际化的一站式服务能力,获批国家重大新药创制成果转移转化试点示范基地。目前,成都已有国家级平台26个、省级平台132个,国家生物医药大科学装置、新药安评中心、疾病模型研究及有效性评价中心、万亿级DNA编码化合物库、集萃药康等具有国际领先优势,国家级医药研究平台齐全度名列全国前茅。聚集“蓉漂计划”医药健康专家243人,占全市的1/3。初步构建起涵盖基础研究、药物发现、药物设计、临床前开发、临床试验、工业化生产的全链条创新体系。

在成都现代化产业体系的另一个重点领域——新型材料产业,创新成果接连涌现:成都中建材光电材料有限公司在国内率先产业化了大面积碲化镉发电玻璃等全球领先的新型材料,开辟了新能源材料和绿色建筑材料结合的创新领域。在公司总经理潘锦功看来,企业本身应通过技术创新解决“卡脖子”难题,以自主创新掌握知识产权,提高企业的核心竞争力。

此外,成都生产的超高纯7N级别的碲、锑、铟等关键“卡脖子”材料用于装备红外探测器;成功实现“成都造”高端装备材料在复兴号车组、华龙核电、新型航空航天装备等国之重器上的应用突破;高世代TFT-LCD基板玻璃突破国际技术垄断,逐渐进入全球主流供应链……成都市经信局相关负责人表示,“十四五”期间成都将重点发展“特色材料+优势材料”体系,瞄准“卡脖子”问题,实施“揭榜挂帅”行动,研发和引进一批关键战略材料和先进基础材料,培育一批具有关键材料自主设计研发能力的重点企业技术中心,到2025年,业务收入力争达到3500亿元,打造国际一流、特色突出、国内领先的绿色、低碳、循环的新型材料产业高地。

未来制造开启发展新征程

新时代赋予新任务,新征程要有新作为。面向未来制造业系统性变革,成都提出了“未来制造计划”:加快构建产业新体系、增强发展新动能、推行生产新方式、发展制造新模式、营造产业新生态、打造发展新承载,加快建设具有国际竞争力的先进制造业集群,形成面向全球、面向未来、服务国家战略的成都制造业核心能力,推动成都制造整体迈向中高端,加快打造全球先进制造业战略高地,为成都建设可持续发展世界城市提供坚强支撑。

如今,成都高新区,天盛路与合信路交界路口,座落着西门子数字工厂与富士康科技集团两座“灯塔工厂”。就在今年初世界经济论坛(WEF)正式对外公布的2021年度首批灯塔工厂名单中,富士康成都科技园入选:面对业务的快速增长和劳动力技能短缺问题,富士康成都采用了混合现实、人工智能和物联网等技术,将生产效率提升了200%,把设备的整体效能提升了17%。

成都京东方B7生产线内景

从起步到成熟,如今的富士康成都较2015年生产效率提升了200%,设备的整体效能提升了17%。富士康成都向工业互联网建设方面迈出铿锵步伐的同时,成都市经信局也不断推动着成都制造整体向产业链价值链中高端跃升。自2018年以来,成都陆续出台工业互联网实施意见、行动计划和支持政策,围绕提升网络基础支撑能力、深化工业互联网应用、构建工业互联网平台体系和安全防护体系,积极培育产业生态。同时,成都不断加快构建“1+N”工业互联网平台体系,实施多层次平台引育,提升服务能级。2020年,成都市工业互联网公共服务平台正式启用,打通了供需对接渠道。

如今,“未来制造”的变革也延伸到了成都的传统制造业领域。2020年6月,历时780天,投入资金1.8亿元的四川省郫县豆瓣股份有限公司技术改造项目正式竣工。这个有着300余年历史的传统工艺乘着智能制造的东风,焕发出了新的活力。“新设计的发酵池可以在保证物料翻搅均匀的同时让微生物充分混合,达到最好的发酵效果。”公司董事长徐良介绍道,机器运转的所有数据都能实时监控,可以根据入池时间进行精准调节。全自动包装车间的生产线上,忙碌的机器人“员工”正高效精准地理瓶、洗瓶、灌装、旋盖、贴标。在未来制造的带动下,有着悠久历史的成都绿色食品产业竞争力不断提升:目前,成都年主营业务收入超亿元的食品企业共118户。

在“十四五”开局起步、全面建设社会主义现代化国家新征程启航之际,成都制造业正以开创未来的责任情怀,从百年党史中汲取宝贵经验、坚定信心信念、赓续前行力量,为成都建设践行新发展理念的公园城市示范区、迈步世界城市新征程贡献产业支撑。