文章详情

在工业发展进程中,攀枝花市一以贯之实施“工业强市”战略,立足资源禀赋和产业基础,充分发挥钒钛磁铁矿和水、风、光等资源富集优势,积极构建现代工业体系。

党的十八大以来,攀枝花市主动适应经济新常态,坚持稳中求进工作总基调,以高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,攻坚克难、砥砺前行,持续推进工业转型升级——攀西战略资源创新开发试验区加快建设,资源综合利用水平进一步提高,成为世界第一的钒制品生产基地和国内最大、全球重要的全流程钛工业基地,清洁能源装机容量、发电量分别占全市发电总装机容量、全部发电量的90.6%、92%。

这十年,攀枝花市一步步实现从老工业城市到“中国钒钛之都”和“绿色低碳产业集中承载地”的战略转变。

产业转型升级成效明显

十年来,攀枝花工业逐步由钢铁经济为主向钒钛钢铁经济并重转变、由初级产品向精深加工迈进,工业规模实现从1千亿级别向2千亿级别的跨越,规上工业总产值由2012年的1274亿元增长到2021年的2267亿元,增长80%。

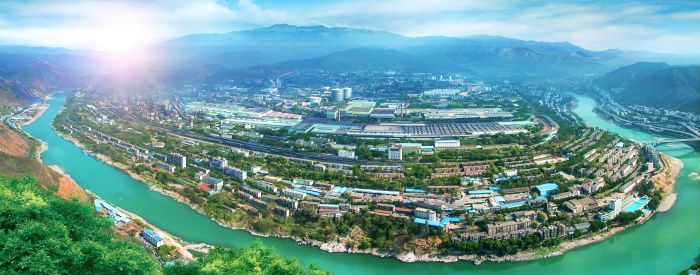

攀钢集团攀枝花基地(攀枝花市经信局供图)

产业结构持续优化。坚持以“项目化”推动工业经济发展,将招大引强和技术改造作为促进全市产业结构优化、发展质量提升、增长动力转换的重要抓手,竣工投产攀钢高炉渣提钛、龙蟒佰利联50万吨钛精矿升级转化氯化钛渣、睿恩光电智能终端影像芯片等产业化项目200余个,电子信息产业实现“零”突破,新材料、新能源等战略性新兴产业规模达到198.9亿元、五年年均增长12.2%,钒钛产业加快向后端延伸,钒钛产业占工业的比重由2012年的不足9%提升至2021年的16.5%。工业生产效率大幅提高,人均营业收入由2012年的67万元/人提高至2021年的206.3万元/人,增长207.9%。

绿色发展步伐加快。研究制定《攀枝花工业领域碳达峰专项行动方案》,大力推进工业企业实施窑炉改造、余热余压利用等绿色化节能技术改造和煤改气、煤改电能源替代,加快固废资源循环利用,年处理消耗选矿废石及尾矿4000万吨、粉煤灰及炉渣510万吨,被列为全国首批绿色矿业发展示范区。3个园区和7户企业创建为省级工业资源综合利用基地,8户企业创建为省级绿色工厂,淘汰一段式煤气发生炉和燃煤小锅炉162台,清理整治“散乱污” 企业657户,全市单位GDP能耗累计下降40.1%。

数字赋能深入推进。推进“光网攀枝花”建设,实现城乡及352个行政村100%全光网络覆盖,建成2300余个5G基站,实现城区5G网络全覆盖,信息基础设施不断完善。数字政府效能进一步提升,建成省内第一个地市级信息安全运营中心,智慧城市运营中心建成启用,荣获世界智慧城市大中华区“数字化转型”入围奖和“2020中国领军智慧城市”荣誉称号。两化融合发展持续加快,“钛融易”钒钛产业互联网平台成功申报为国家工业互联网标识解析二级节点,并获评“2021年中国产业区块链十佳案例”;上云企业378家,钢铁大脑、钒氮合金智能生产线、“5G+矿山”等一批智慧工厂、智慧车间和智慧矿山建成投用,智能化助力攀钢优化岗位800余个,实现每吨钢材降低铁消耗1KG以上。

创新改革试验系统推进

攀枝花市全域纳入攀西国家战略资源创新开发试验区,大力实施创新驱动发展战略,建成钒钛资源综合利用国家重点实验室、全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会等国省级创新平台49个,科技创新水平指数居全省前列。2021年,全市共投入研究与试验发展(R&D)经费18.3亿元,占地区生产总值比重1.62%,位居全省第4位。科技创新综合水平指数62.47%,居全省第4位。

攀枝花钒钛国家高新技术产业开发区大门(王东 摄)

加快建设攀西国家战略资源创新开发试验区。健全高位推动机制,积极在财税、供地用地、资源配置管理、生态补偿等领域先行先试,钒钛“五个一工程”扎实推进。全面创新改革试验“清单”加快落实,储备并上报一批可复制可推广的攀枝花经验。扎实推进5批36项攀西试验区重大科技攻关项目组织实施,加快推进从钒渣到钒氧化物、钒制品(钒液流电池、钒基合金)等钒产业开发应用力度,打通从钛矿到钛材的钛金属全产业链。全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会、中国材料与试验团体标准委员会钒钛综合利用领域委员会落地运行,钒铝合金产业化、大型氯化法钛白生产、EB炉国产化装备等打破国外技术垄断,开发出国内最高强度级别车轮钢、超强热轧汽车结构用钢及高端钛合金、钒电解液等一批“关键”“拳头”产品。

强化区域科技创新体系建设。出台《关于加快科技企业孵化器建设和发展的实施方案》,建成攀枝花市科技孵化中心、攀枝花大学生创新创业俱乐部、攀枝花钒钛科技孵化器,开通运行“科创通”服务平台攀枝花分中心(站)、四川钒钛产业技术交易平台网络平台,成功跻身全国创业先进城市。建成国家级科技企业孵化器1家,各类科技创新平台总数达到98个(其中,国家级6个、省级43个)。建立健全质量标准体系,积极筹建全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会,《钒钛磁铁矿冶炼废渣处置及回收利用技术规范》成为国家标准,《钒钛铁精矿》等4项行业标准获工信部批准立项,《钒铝合金碳》等8项地方标准正式施行。强力推进军民深度融合发展,高炉渣提钛产业化、宇航级钒铝合金、大功率EB炉国产化、攀昆粉末冶金、金沙纳米超细铁粉等项目取得重大突破。

2021年,攀枝花成功创建省级制造业创新中心;攀钢代表中国与德国等5个国家联合制定的首个道岔钢轨国际标准正式颁布实施、独有钒渣测定方法成为国家标准、钢轨实现“智能轧制”;“攀刀”填补了国内钛制厨刀市场空白。

服务企业质效提升

营商环境优化提升。攀枝花市不断深化地企合作,建立完善政企沟通和问题解决机制,常态化调研解决企业困难诉求。出台《支持民营经济发展十条措施》 《营商环境优化提升行动方案》 《金融机构支持地方经济发展考核办法》等政策措施,从营造高效便捷的政务环境、惠商利企的建设经营环境、多元包容的投资环境、公平正义的法治环境、公平竞争的市场环境等方面着手,持续营造公平发展环境。开通重点项目审批绿色通道,设立重点项目“首席代办员”,实行“一个项目、一套资料、成果共享、结果互认”,全流程帮办、代办项目手续。

发展载体持续完善。构建完善以国家级钒钛高新区为主轴引领,2个省级园区为侧翼支撑,3个县(区)园区为基地协同的“一轴两翼三基地”产业发展平台。立足特色产业工序特殊性,规范推进建设化工园区,破解钒钛等产业发展制约。推进实施园区基础设施综合配套PPP项目等园区能力提升项目,加快完善工业园区水电路管网、公辅设施以及相关服务配套等设施,实现缅气入攀,扎实推进电力市场化改革和水电消纳产业示范区建设,增强产业发展的“水电油气运”等生产要素保障,提升产业承载能力。

企业竞争实力增强。实施大集团大企业提升行动和中小企业“育苗壮干”梯度培育,加强中小企业公共服务体系建设,促进大中小企业融通发展,十年来,培育国省级专精特新企业33户,创建省级企业技术中心24个,钢城集团等8家企业跻身川企百强,安宁股份成为全市首家主板上市民营企业,秉扬科技成为北交所首批上市企业,培育“小升规”企业364户,推动110户民营企业建立现代企业制度,民营经济工作受到省委、省政府表彰。企业发展质量效益持续增强。全市规上工业企业资产负债率由2012年的79.6%降低至2021年的60.9%,2021年,实现规上工业利润总额217亿元,是2012年的8倍。

现代产业体系加快构建

近年来,攀枝花市把发展特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向,强力推进产业链延链、补链、强链,大力发展先进钢铁和先进钒钛材料产业,聚焦储能、铸造等优势领域打造特色优势产业集群,推动氢能产业全链条全要素发展,促进“水风光氢储”五位一体、多能互补、协调发展,推进传统产业技术改造和转型升级,做大做强钒钛钢铁产业生态圈,积极培育机械制造产业生态圈和新能源产业生态圈,加快形成一批具有核心竞争力的组团式特色产业集群。2021年,钢铁钒钛、机械制造、新能源三大产业生态圈占全市工业的比重达到80.9%。

攀枝花风电项目(攀枝花市经信局供图)

攀枝花市坚持“工业强市”战略不动摇,突出新型工业化主导作用,以高端化智能化绿色化发展为路径,以项目攻坚突破为牵引,持续深化攀西国家战略资源创新开发试验区建设。当前,攀枝花市突出打造先进钒钛钢铁材料、清洁能源2大主导支柱产业集群,加快发展钒钛磁铁矿采选冶、绿色化工、装备制造3大围绕主导支柱产业,起到基础支撑、配套辅助、延伸应用的特色优势产业,促进产业基础高级化和产业链现代化,加快构建特色鲜明、重点突出、结构合理、链群完整、竞争力强的现代产业体系,加快建成钒钛、清洁能源2个千亿级产业集群,建强中国钒钛之都,建成世界级钒钛产业基地,建实氢能产业示范城市。

(胡志华 四川经济网记者 谢强 徐杨)