文章详情

“南广河水英雄多,我们要坚决战胜南广河!

九窝三峡吆啰呵,百零八条滩。

流经两省吆啰六个县。

云南的铅巴,硫磺,山货,皮毛,军粮吆啰呵都走这条河入长江。”

……

这是南广河的船工号子,深沉而悠扬,从古唱到今。

南广河,连接四川、云南重要通道,千百年来,船工、马帮走过的驿站、古镇,自然少不了酿酒作坊酿出美酒,供领江、船工、背夫、货商取乐解乏。

采访团走进高洲酒业

4月22日,参加“大江之韵 探寻南广河”主题调研采访活动的采访团队沿着南广河逆河而上,来到文江镇,走进“原酒大王”四川省宜宾高洲酒业有限责任公司,探访南广河流域酿酒历史,以及这家有着280多年酿酒历史的酒企和南广河的故事。

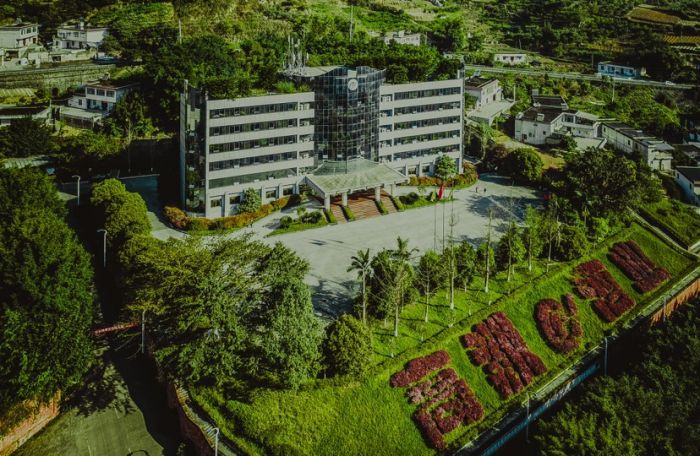

高洲酒业一角

南广河是高县的母亲河,也是高洲酒业的母亲河。从云贵高原乌蒙山流淌下来的南广河,沿途几乎没有工厂,河水水质优良;自古以来,南广河作为五尺道、南夷道、南方丝绸之路、川滇铜盐互运通道,商贾发达,南来北往的人流,带来了酿酒业的繁荣。

高洲酒业一角

公元1736年,即清朝乾隆元年,原庆符县来复渡(今高县来复镇)北面山上,发掘一古井,名开井湾井,水质优良。公元1741年,杨氏佑华一代人便取井水酿酒,首创杨氏大曲烧坊。酒香醇厚,深受人喜爱,其酒经五尺古道流通,入云南贵州,传承久远。

高洲酒业一角

南广河畔的杨氏大曲烧坊,起起落落,见证着南广河的兴衰。

1758年,杨氏大曲烧坊迁至来复渡桂花桥,扩大生产。经杨氏族人酿酒技艺传承,至1778年,桂花桥有窖池36口。1883年,杨氏大曲烧坊传至第五代传人杨绍成手上,进入鼎盛时期。1916年9月,已有“玉液香”之名杨氏大曲烧坊之产品,在川南民间颇负盛名。

1938年,在抗日战争时期,因战乱,杨氏大曲烧坊被迫停业。1949年10月后,恢复生产。

1954年,庆符县成立第一家国营酒厂,将杨氏大曲烧坊并入庆符国营酒厂来复分厂。1982年,高县供销社与杨氏大曲烧坊合作,更名成立高县福川酒厂。

1985年,高洲酒业的前身——高洲曲酒厂,由解放军三总部(总后、总参、总政)出资,五粮液酒厂提供技术和配方,会同高县供销社联合创办。1986年,杨氏大曲烧坊为基地的福川酒厂并入高洲曲酒厂,成为高洲酒厂一个车间。在百年老窖的传承支撑下,杨氏大曲烧坊发扬光大,奠定了高洲酒业文化根基。

1998年,由高洲曲酒厂、兰山酒厂等4家企业整合组建,成立宜宾高洲酒业(集团)有限公司。2002年,进行产权制度改革,成立四川省宜宾高洲酒业股份有限责任公司,成为高县最大的民营企业。

市场经济的浪潮中,高洲酒业抓住机遇,快速发展,先后进行3500吨、1.2万吨、2.5万吨、5万吨白酒生产扩能技改,成长为年产基础酒10万吨,储酒能力16万吨的“原酒大王”。

在高洲酒业的鼎盛时期,其原酒供应一度覆盖中国白酒一线品牌的半壁江山,年销售额超过20亿元,被誉为“名酒背后的巨人”。

然而,任何企业的发展都不会一帆风顺,就像船行南广河一样,有顺水,有激流,有险滩,走过非凡历程的高洲酒业,也遇到了白酒行业整体产能下行、企业资金压力大、市场拓展难等挑战。经过近十年的“蛰伏”,如今的高洲酒业,正逐渐走出困境。

高洲酒业拥有乌蒙山余脉的良好生态环境,南广河流域干净优良的水质,"杨氏大曲烧坊"的深厚酿造传统,年产基础酒10万吨的产能,“高洲”、“金潭玉液”的品牌,6000余人的酿酒团队,坚持固态发酵、纯粮酿造的品质等不可复制的稀缺酿造优势,这些,让高洲酒业在全国白酒行业中,依然具有核心竞争力。

高洲酒业董事长杨永祥说,公司正以“一体两翼”发展战略为路径:一体是依托于五粮浓香核心产区优势将高洲平台化运作,以酿造技艺成熟、老窖池数量多、老酒库存多、技术人才多为支撑;两翼,一是以原酒输出为一翼,持续为各地客户提供高质量、高标准的固态法基酒,二是以品牌运作为另一翼,以市场为导向,启动“高洲”“金潭玉液”等系列产品,努力把自身产品建成消费者喜欢、热爱的品牌。

(杨波 陈小芳 四川经济网记者 杨波 侯云春 赵旭东 文/图)