新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

5月15日,阴,凉快。

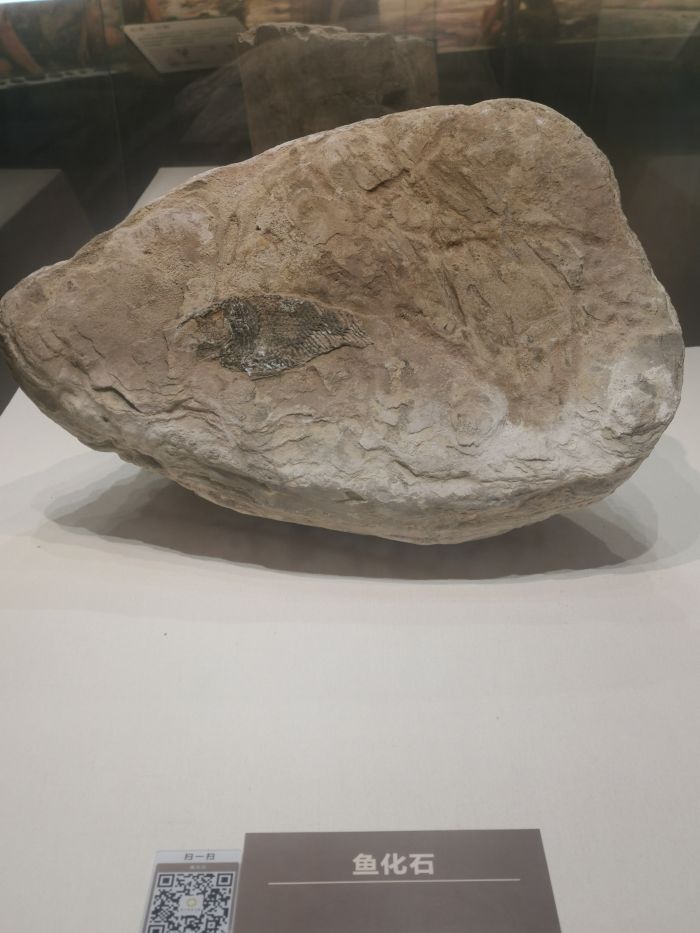

从水里“游”进博物馆的鱼化石

走进宜宾市叙州区博物馆,进门便可以看见一块鱼化石,看上去像鲫鱼。

这件鱼化石基本完整,呈墨褐色,长8厘米,是1984年双龙区(现双龙镇)罗河乡沙溪村一位村民发现并上交的。

鱼化石

看着这条鱼化石,仿佛能感觉到它在远古的金沙江里畅游。我不知道它是怎样的沉于水底,并在数千万年压力作用下,成为沉积岩的一部分。

博物馆工作人员介绍说,鱼化石的发现,有助于宜宾研究古湖泊的水文状况、沉积环境和鱼类的群落结构、生活习性、死亡方式等。

东汉陶田

叙州区博物馆还有横江油房坝出土的东汉陶田。汉朝时期,中国大地出土了大量陶制品,陶俑、陶屋、陶鸡、陶猪……但类似宜宾这样式的陶田却很少。

陶田里,泥鳅、鱼在游动,各种贝壳散布一旁,仿佛能看到1800多年前,宜宾先民们在金沙江畔,稻鱼结合,劳作的样子。

一件件文物,默默地记录着古代宜宾人在金沙江畔生活的样子。

采访小分队探访叙州区博物馆

千年荔枝古树和“荔枝绿”酒

金沙江畔,宜宾市叙州区赵场街道“打鱼村”有5株荔枝古树,见证了宜宾荔枝的悠久历史。

古荔枝

由于区划调整,今“打鱼村”只是一个地名而非行政意义上的村。这些荔枝古树中,岩上荔枝沟2株、石蛋溪边1株属今赵场街道大理村,临江打鱼村坝上瓦厂头1株、溪口上1株属今安边镇火焰村。

“打鱼村”所在的山古称定夸山,今名火焰山,逶迤十几公里,地处金沙江河谷南岸。《宜宾县志》(1991年版)记载:“定夸山历来以产荔枝闻名,今荔枝沟尚存唐宋荔枝树。”

5株荔枝古树以荔枝沟紧挨着的上下两株树形最大,下面一株干周5.6米,树冠直径40米,树高16米,长势茂盛,浓荫密布。

1958年,西南农学院专家论证,5株古树树龄为1500年以上,记入了1981年华南农学院主编的高等农业院校试用教材《果树载培学各论》。

宜宾市叙州区文化旅游协会会长李秉仁介绍说,5株古树在上世纪60年代均有挂果,1967年荔树沟1株挂果3000余斤。几株古树歇果40余年,于2012年又纷纷挂果,但只挂果一年。直到2023年,又有4株古树果满枝头,其中荔枝沟的一株挂果最多,约400斤。

古荔枝成熟时,多呈深红色,口感甜中微酸,回味悠长。当地群众都说,这是1000多年前的本地味道。

古荔枝

宜宾地处金沙江、岷江和长江交汇处,三江河谷地带热量和水资源丰富,无霜期长,生产荔枝条件优越,史上所产荔枝品质上乘。

《华阳国志》记载:“僰道县有荔枝、药、姜。”《齐民要术》记载:“僰道有荔枝园,僰僮多以此为业,园植万株,树收150斛。”荔枝曾是僰人的支柱产业。

《鹤林玉露》曰:“唐代蜀中荔枝,泸、戎之品为上。所谓‘一骑红尘妃子笑’者,盖泸戎(泸州或宜宾)产也。是时闽品绝未有闻。”

唐代大诗人杜甫曾在《宴戎州杨使君东楼》写有“轻红擘荔枝”句,且后来到了夔州,还在《解闷》一诗中“忆过泸戎摘荔枝”,描写的环境“青峰隐映石逶迤”,与定夸山下的地貌酷似。

在北宋,定夸山的荔枝树主人叫廖有衡(致平),为蟠龙书院考上的进士,官至朝议大夫。《[嘉庆]四川通志》云:“定夸山在县西一百里。山坡荔枝连袤,多属廖氏。”

今在定夸山下小岸坝处还有廖致平的墓,墓碑上刻有“绿荔世家”。

廖致平是苏轼的侄女婿、黄庭坚的朋友。他曾邀请苏轼、黄庭坚作客定夸山下的“绿荔庄”,陪同的还有其表兄王公权,带来了“荔枝绿”酒。

黄庭坚写下《廖致平送绿荔支为戎州第一,王公权荔支绿酒亦为戎州第一》一诗,以“谁能同此胜绝味,唯有老杜东楼诗”誉之。黄庭坚还在定夸山上的虬龙石上题下“山水钟秀”石刻,今虬龙石已断裂滚落至廖致平墓侧,不过字迹风化严重,难以辨认。

南宋著名爱国诗人陆游对戎州荔枝情有独钟,念念不忘。他在《莆阳饷荔子》中写道“星球皱玉虽奇品,终忆戎州绿荔枝”,认为尝遍了世上荔枝奇品,都觉得不及戎州荔枝。

2022年7月,国家荔枝龙眼产业技术体系首席科学家、华南农业大学教授陈厚彬等一行考察过宜宾定夸山荔枝沟的两株古荔枝树和大塔荔枝母本园,并取样做遗传分析。他认为位于川滇交界处的现存荔枝古树,为我国荔枝的发源和传播线路研究提供了实物支撑,对于研究一个地方的社会历史、植物传播、果树栽培、发展荔枝产业等,价值巨大。

叙州区地处金沙江、岷江和长江交界处,发展荔枝生产条件优越,是四川荔枝主产区之一。叙州区樟海镇大塔片区“荔枝母本园”有18棵500年左右树龄的古荔枝树,也说明三江河谷地带,历来适合种植荔枝。

如今,大塔片区现种植荔枝两万余亩。荔枝寓意吉祥、富足、长寿,还有谐音“励志”等文化暗示。荔枝古树被认为是有灵性的“神树”,如今,常有远近游人前来瞻仰、拜谒。

横江古镇:川滇水陆要冲 老建筑见证昔日繁华

横江古镇是川南较大的古镇,也是金沙江下游保护得较好的一个古镇。自古以来,横江古镇就是水陆要冲,是茶马古道和官驿途经之地,也是转运盐的口岸,会馆、祠堂、庙宇和华丽的民居遗存较多,也流传下了生动多样的岁时节日民俗和达官富商的传奇故事。

横江古镇

走进横江古镇这座山水风光兼码头驿站型古镇,只见古桥野水,古树葱茏,石板铺街,环境幽雅,空气清新,无工矿企业的污染,远离现代城市的喧嚣,民风淳朴。

郑启友是一名“横江通”,他长期工作、生活在横江,熟悉横江的山山水水与人文风情,对横江田野进行了深入调查,充分挖掘横江古镇资源,编写了《横江古镇》一书,并一生致力于保护横江古镇。

采访小分队在横江古镇采访留影

郑启友带领记者走进肖公馆、朱家民居、众多商号,讲述了安边人肖席珍、普洱渡江瀛洲,和从云南昭通迁过来的朱家故事,让我们感受到了横江古镇的昔日繁华和传奇。

“横江故事,说两个月都不重样。”郑启友说,横江拥有战争、交通、商贸、码头和水文化及许多传奇故事。而且横江古镇手工业发达,有酿酒、酿醋、榨油、织布等多个行业。其中,酿酒作坊就有7个,酿包谷酒、高粱酒、包谷高粱混合酒,酒卖到云南盐津、绥江等地。

1981年,郑启友在横江读过书,2001年至2011年,他担任横江镇人大副主席。他总想为群众做点事,但发现横江交通不便,不适合发展工业,农业干旱缺水,不适合发展农业,又发现横江古朴,古建筑多,适合发展文化旅游业。于是,他走访镇上每一户人家,挖掘文化和历史,帮助横江古镇从市级文化名镇成为省级文化名镇,再到2013年,成为国家级文化名镇,有了发展文化旅游产业的金字招牌。

叙州区宋代崖墓群

横江是金沙江上最后一条支流,水量丰沛,连接着云南,成为川盐滇铜互运的重要商贸通道,繁荣的历史,留下了众多古建筑。

郑启友24年来持续保护横江古镇,跑遍了关河流域,自费作非物质文化田野调查;义务讲解上万人次,传播横江古镇的故事;在县人大工作期间,年年提保护横江古镇、发展交通、开发石城山的议案,目前已超过15件。

高强度的工作,让郑启友累病了,如今身患尿毒症的他,每周需要透析三次,但依然笔耕不辍,持续整理横江山歌、川南木作技艺等文化资料,以期进一步提升横江的软实力。

郑启友说,一个地方,旅游的根在文化,横江古镇要进一步挖掘历史文化,修建博物馆,让远方的游客到宜宾,可以在北感受李庄古镇的抗战文化,在南感受横江古镇的商贸文化。

(四川经济网记者 杨波/文 赵旭东/图)

相关推荐

相关推荐