新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

行走在金沙江畔,总感觉走在一种矛盾对立的境地中,湿润与干燥、清澈与浑浊、柔软与坚硬、荒凉与热闹。一步有一步的体验,一步有一步的感悟,有时极锋利,有时极温和;有时极优雅,有时极粗犷;有时极强壮,有时又极柔软。

这种矛盾,在四川省凉山彝族自治州的沿金沙江干热河谷,尤为深刻。

凉山,地处川西南横断山系东北缘,位于四川盆地和云南中部高原之间,地形崎岖、峰峦重叠、山高谷深,金沙江流经凉山州会理、会东、宁南、布拖、金阳和雷波6县(市)。

今年5月底,“大江之韵·探寻金沙江”主题调研采访活动的探访团队,沿国道353线行驶,穿行在金沙江凉山段的河谷,在落石滚滚的沿江公路上看到“难”,在干燥裸露的高原山体中看到“艰”,在人烟稀少的干热河谷里看到“苦”,也在壁立千仞的危危悬崖边看到“险”……

探寻金沙江采访组抵达皎平渡

但与此同时,探访团队也看到了生机、雄伟、壮美、气魄,这些词汇,体现在沿江干热河谷成片的果林中,在溪洛渡、白鹤滩震撼人心的大坝上,在高峡平湖的瑰丽风光中,也在建设中的沿江高速一座座跨江大桥的钢索架梁间……

金沙江,以它独特的方式提醒着人们:要么英雄,要么懦夫!

采访中,探访团队一直试图寻找一个能够串联诸多故事的词汇,久久未果。

而当团队到达会理市通安镇皎平渡,即1935年中央红军长征由滇入川“巧渡金沙江”发生地时,种种所见、所闻、所思,一下子串联起来,豁然开朗。

艰难困苦,玉汝于成!唯有永不过时的“长征”精神,才能比肩亘古流淌的金沙江!

长缨在手,敢缚苍龙!今天,89年前红军长征“巧渡金沙江”的故事仍然在传唱,而新时代的“长征”,又在金沙江畔接续书写。

每一代人,都有每一代人的“长征”故事!

红军长征

皎平渡口传唱“巧渡金沙江”

在大小凉山深处行走,高山的背后还是高山,形貌粗粝,咄咄逼人;峡谷的深处还是峡谷,沉默压抑,困顿闭塞。

从一个采访地去往另一个采访地,往往是刚爬上山顶又要下到谷底,然后再爬上山顶,又再要下到谷底……如此循环往复。再加之盘山路弯多且急、路陡且窄,落石多发,险象环生,事先一切的计划,都不得不反复调整。

炎炎夏日,金沙江干热河谷地带的空气干热得像要燃烧起来,烈日当空,连山都被晒“红”了,最常见的大地,一半石块,一半泥沙。

从会理古城出发,经过约两个半小时、80多公里车程,方到达金沙江北岸的皎平渡口。

这里,是1935年中央红军“巧渡金沙江”的地方。

红军“巧渡金沙江”的皎平渡

皎平渡,两岸山势险峻、奇峰耸立,5月下旬时节仍然极度干旱,枯草还未变绿,仅有极少数耐旱的、叫不出名字的低矮植物坚韧地匍匐在地,苍凉而荒芜;空气干热难耐,仿佛随时就要燃起来,直射的阳光刺进没有防护准备的皮肤,针刺般难受。

曾经真正的皎平渡,已被乌东德水电站的库区蓄水淹没。我们今天能看到的,是按原样搬迁复刻而来的渡口。

站在毛公岩观景台俯瞰金沙江峡谷,江面壮阔,江水平和,碧绿的水围绕着灰黄的山、倒映出瓦蓝的天,一切都显得那么静。

据陪同前来的会理市委宣传部的工作人员讲述,以前,站在毛公岩观景台,可以看到并听到汹涌奔腾的金沙江水。现在,乌东德水电站建成,金沙江水位提升约百米,水面平静,已不见湍急之态,也无法感受“金沙水拍”的凶险,但另有一番高峡平湖之美。

皎平渡口,山高水深,身处其中,震撼之余,却能感受到一股巨大的能量隐藏在山里、江里、空气里。

革命先辈的长征故事,和金沙江的昼夜东流一样,都激励着人心。

1935年5月3日晚至9日,7天7夜,中央红军3万多人利用6艘木船,在37位船工的帮助下,昼夜渡江,从云南禄劝县皎平渡口顺利渡过金沙江天险来到会理,彻底摆脱了国民党几十万大军的围追堵截,取得了战略转移的主动权。

红军巧渡金沙江纪念碑

在皎平渡红军渡江遗址,“红军巧渡金沙江纪念碑”字迹苍劲有力。纪念馆内,“调虎离山袭金沙”“龙云‘献’地图助红军顺利渡江”“抢占皎平渡口”“宋任琼回忆抢占皎平渡口”“陈云《随军西行见闻录》摘录”“张爱萍谈:‘巧’在什么地方”“龙街渡堵敌”“通安战斗”……一段段文字、一张张照片,见证并记录了那段英勇历史。

更让人动容的是,那块镌刻着37名船工名录的石碑。

这座石碑高约2米,宽约1.6米,上半部分为红军巧渡金沙江故事简介,下半部分则镌刻着“共和国不会忘记”几个大字和37名船工的姓名,有的船工甚至只有“向二糖匠”“杨麻子老倌”的称呼,连全名都没有留下。

这支由汉族、彝族人民群众组成的船工队伍,一部分来自云南禄劝,一部分来自会理当地,他们分成两班,冒死在暗流涌动、惊涛骇浪的江面上夜以继日地摆渡,终于把红军全部渡了过去。

“金沙江流水响叮当,常胜的红军来渡江。不怕水深河流急,不怕山高路又长……”今天,当地依然传唱着这首红歌,诉说着当年红军“巧渡金沙江”的传奇战史。

红军长征,彪炳史册!

水电人“长征”

金沙江梯级水电开发铸就“国之重器”

沿国道353逆江而上,湖光山色逐渐后退,随着地表的起伏,出现在眼前的是陡峭的高山和不时滚落的大小石块——这些石块大部分都被防护钢丝网拦住了,没有防护网的路段,来不及处理的石头就堆在路边,有的甚至占据一半路面。

路,是开山劈岭,从艰难险阻中“凿”出来的。经过多段落石区、穿过多个隧道后,采访团到达了溪洛渡水电站。

这是隐于中国西南、金沙江峡谷深处的“国之重器”,也是进入新世纪后,金沙江上新上演的“长征故事”。

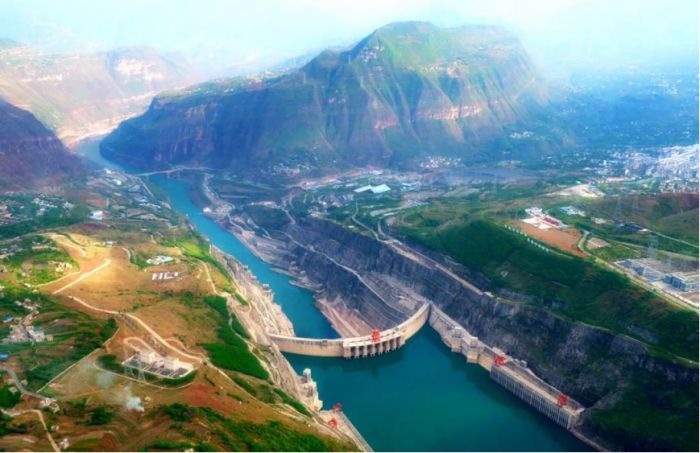

白鹤滩水电站

在我国规划的十三大水电基地中,金沙江是最大的水电基地。截至2024年一季度,由金沙江下游的白鹤滩(世界第二)、溪洛渡(世界第四)、乌东德(世界第七)、向家坝(世界第十一),和长江三峡(世界第一)、葛洲坝六座巨型水电站共同构成的“世界最大清洁能源走廊”,累计发电超过3.5万亿千瓦时。

其中,金沙江下游的四座水电站,是本世纪初我国水电开发技术取得巨大进展后相继开工建设的,并在建设过程中不断取得突破,有力推动了我国水电设计、施工、管理、装备制造全产业链、价值链和供应链水平显著提升,巩固了我国世界水电发展引领者的地位,更为世界水电发展提供了中国方案、中国智慧。

无数水电工程建设者从祖国四面八方赶赴这里,翻山越岭,踏上这片红军先辈抛洒热血的土地,十多年来持续不断挥洒青春、汗水和智慧,让金沙江改天换地,书写了新的“长征”故事。

站在溪洛渡水电站285.5米高的大坝上,一侧,被拦截的江水收起奔腾的野性,变为宽阔的“平湖”,水色透绿幽深,波光粼粼;另一侧,数百米高的“绝壁”之下,气势汹汹的金沙江变成了绵延上百里的狭长流水,平和蜿蜒。

据三峡建工集团公司工程师所说,金沙江主汛期,还能看到大坝泄洪时形成的声势浩大的“瀑布”——溪洛渡大坝最大泄洪流量可达52300立方米/秒,江水滔滔,飞流直下,波浪翻滚,大气磅礴,腾起的水气若云若雾。

这是大坝“皮相”带给人的震撼,而更大的“骨相”震撼则隐藏在两岸的山体中。

因地处高山峡谷地带,溪洛渡水电站引水发电建筑物位于坝肩上游两岸山体内,布置形式为地下式,也就是修建有大规模地下厂房。地下厂房纵横交叉,上下分层,形成了超大型地下洞室群,宛如“地下宫殿”。

“宫殿”内,主厂房、主变室、尾水调压室相邻布置,多条引水洞、尾水洞、交通洞、帷幕灌排廊道等交叉其间,科学分布,各司其职,发电机组就藏身其中。其中,地下主厂房洞长443.3米,跨度31.9米,高度77.6米,观之巍然可叹。

溪洛渡水电站2005年正式开工,到2014年所有机组全部投产,截至2024年2月14日,总装机1386万千瓦的水电站,累计发电量突破6000亿千瓦时,相当于节约标准煤1.8亿吨,减排二氧化碳4.94亿吨。

沿金沙江河谷再往上走,是同样壮丽的世界第二大水电站——白鹤滩水电站,总装机容量达到1600万千瓦,共安装有16台我国自主研制的全球单机容量最大功率百万千瓦的水轮发电机组,年发电量可满足6500万人全年生活用电需求,创造了六个世界第一:水轮发电机单机容量100万千瓦,世界第一;全坝使用低热水泥混凝土,世界首次;地下洞室群规模,世界第一;圆筒式尾水调压室规模,世界第一;无压泄洪洞群规模,世界第一;300米级高拱坝抗震参数,世界第一。

溪洛渡水电站

名垂史册的伟大工程,必然自艰苦卓绝的淬炼中而来。

金沙江下游峡谷河段,地势险峻、水流湍急,河床地质条件非常复杂。要拦住汹涌的金沙江,所面临的困难常人难以想象,需要有战胜一切困难的“长征”精神。

“所有地下洞室连接起来,总长度达217公里,跟庞大的‘地下宫殿’一样。而坝区岩体容易破碎、变形,这就像在一个奶油蛋糕夹层里掏洞一样,既要保证安全,还要让外部不变形。技术团队不舍昼夜,与施工团队不断探讨施工方式。肯定,再否定;否定,再肯定。方案从无到有,在不断打磨中逐步成形。”

“白鹤滩水电站大坝在坝基开挖时,遇到山体裂隙多、土壤松弛的难题。不知熬了多少夜晚、掉了多少头发、查了多少资料,团队通过数十次技术论证和现场试验,终于创造性地提出操作方案,成功解决了难题,在白鹤滩河床坝基固结灌浆中,创下每天超过3000米的强度纪录,把我国的灌浆施工技术水平提升到世界领先水平。”

“2018年元旦,当很多人正沉浸在节日的喜庆氛围中时,华东院驻守施工现场的技术负责人方丹突然接到工地一线的紧急电话:右岸地下厂房南端洞段围岩变形量突然增大,喷层混凝土开裂,衬砌混凝土发生鼓胀,钢筋明显弯折。如果不及时解决问题,洞室随时都会垮塌,后果将不堪设想!情况万分危急,容不得半点迟疑,方丹带领团队夜以继日、不眠不休,鏖战三天三夜,终于找到了原因——C4号层间错动带再次发生异动。接着,又是几个废寝忘食的日夜,攻关小组以最快速度,拿出解决方案,最终顺利排除了险情。”

……

这些见诸媒体的报道,仅仅是工程参建者无数故事的冰山一角。

正是有无数的水电开发建设者的新“长征”,才有了大坝之雄、世界之誉、水利之威!

水电人的“长征”答卷,如今已巍然屹立在金沙江上。

民族品牌“长征”

让“大国浓香”享誉世界

新时代,金沙江畔的“长征”,仍然在继续。

无数革命先辈、仁人志士抛头颅、洒热血,终结了中华民族百年屈辱史,一代代中华儿女接续奋斗,让新中国从百废待兴到自强不息,从一贫如洗到大国腾飞,中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,正昂然迈步中国式现代化新征程。

每一代人,都有每一代人的“长征”!

在金沙江、岷江终点,长江起点的城市宜宾,生于斯,长于斯的五粮液,与祖国共成长,在感恩中奋进,从新中国成立之初的“宜宾市大曲酒酿造工业联营社”,历经“四川省宜宾五粮液酒厂”“四川省宜宾五粮液集团有限公司”的逐步发展,从一家作坊式古酒坊成长为享誉世界的民族品牌。

五粮液东大门

新时代赋予五粮液的“长征”,是成为世界一流企业。

在“十里酒城”五粮液,2023年12月底陆续投产的五粮液529车间,在短短几个月时间里,已迎来上百波宾客前来调研考察。

这个“最年轻”的车间,集成了五粮液上百项最新的独创“硬科技”,诸如将五粮液501车间不间断生产了几百年的老窖泥进行功能“复刻”,将523车间大规模酿造形成的实操秘诀进行模型“定格”,以及先进丢糟、粮曲输送等,将中国白酒酿造“天人合一”的密码用现代科技解构后,在传承中创新,以科技赋能传统产业,将“大国浓香”的蓬勃生命力,鲜活地呈现给世人。

在距离五粮液529车间不远的五粮液技术研究中心,正是诸多酿酒“硬科技”的诞生地。这里,聚集着约3000名白酒科技工作者,日复一日地进行酿酒生态、发酵机理、风味物质、健康因子等原创核心技术攻关,推动实现现代生物技术复刻老窖泥工艺的革命性突破,持续赋能基酒品质和名酒出酒率双提升。

白酒是传统产业,在很多人看来,只要守着老祖宗几千年传下来的手艺,就能不断地酿出美酒,然而实际上却并非如此。

五粮液“十里酒城”

比如五粮液传承逾千年的非遗酿造技艺,代表着中国白酒至高酿造水平,包含了五粮配方、包包曲、续糟配料、跑窖循环、陈酿勾调等100多道繁复工序,是通过无数次反复实践探寻出的极致工艺,几乎所有工序都蕴含着“唯有如此”的技巧。然而即便是技艺精湛的酿酒老师傅,往往也是“知其然而不知其所以然”,为什么窖池越老出酒越好?哪些酿酒微生物对名酒率的提升贡献巨大?“天人合一”背后到底包含着怎样的科学奥秘?“道法自然”到底是什么?“道”又如何“法”?探究这一系列的“所以然”,正是五粮液科技创新中心约3000名科研人员持续攻关的目的所在。

五粮液529车间的集成“硬科技”,是五粮液加快发展新质生产力,推动高质量发展的重要着力点,也是其实施“高质量倍增工程”、加速迈向世界500强的具体行动。

面向中国式现代化,五粮液锚定创建世界500强企业、酒业主业销售收入超过1000亿元、多元产业销售收入超过1000亿元、努力打造世界一流企业的“5111”发展目标,深入实施“做强主业、做优多元、做大平台”发展战略,统筹推进品质品牌、营销创新、高质量倍增三大工程,全力打造“生态、品质、文化、数字、阳光”五位一体的现代化企业,加快建设“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业,奋力书写中国式现代化引领下的高质量发展酒业样本。

五粮液523车间

尤其是酒业主业,五粮液以“连续8年营收、利润保持两位数以上增长”的稳健发展态势,对跻身世界500强充满信心。

美酒壮士气,琼浆敬英雄。

与新中国共成长的五粮液,是时代发展的建设者、见证者和受益者,其深谙自身发展与国家繁荣、人民幸福紧密相关,始终秉承“共享时代机遇,共酿美好生活”的使命,紧跟时代步伐,奋力拼搏,汲取新时代涌现出的中国力量,转化为自身发展引擎动力,融入时代的大发展之中。

同时,五粮液一如既往地以讲好中国故事、展现中国形象为时代使命,努力做好中国白酒文化的传播者和世界酒文化交流的连接者,积极融入世界产业链、创新链、价值链,开拓中国白酒国际市场新格局,引领中国白酒成为民心相通的桥梁、文化交流的媒介、文明互鉴的纽带,努力成为与我国综合国力和国际地位相匹配的国际化、世界性、现象级物产经典。

每一代人,当有每一代人的“长征”!而永不过时的长征精神,激励着我们逢山开路,遇水搭桥,无畏前行!

(四川经济网记者 杨波 侯云春/文 赵旭东/图)

相关推荐

相关推荐