新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

“河流不仅为人类提供了生存、生活以及生产所必需的水源和物资,而且也是人类迁移的主要通道。河流的交通运输功能支撑着文明的生存和发展。”

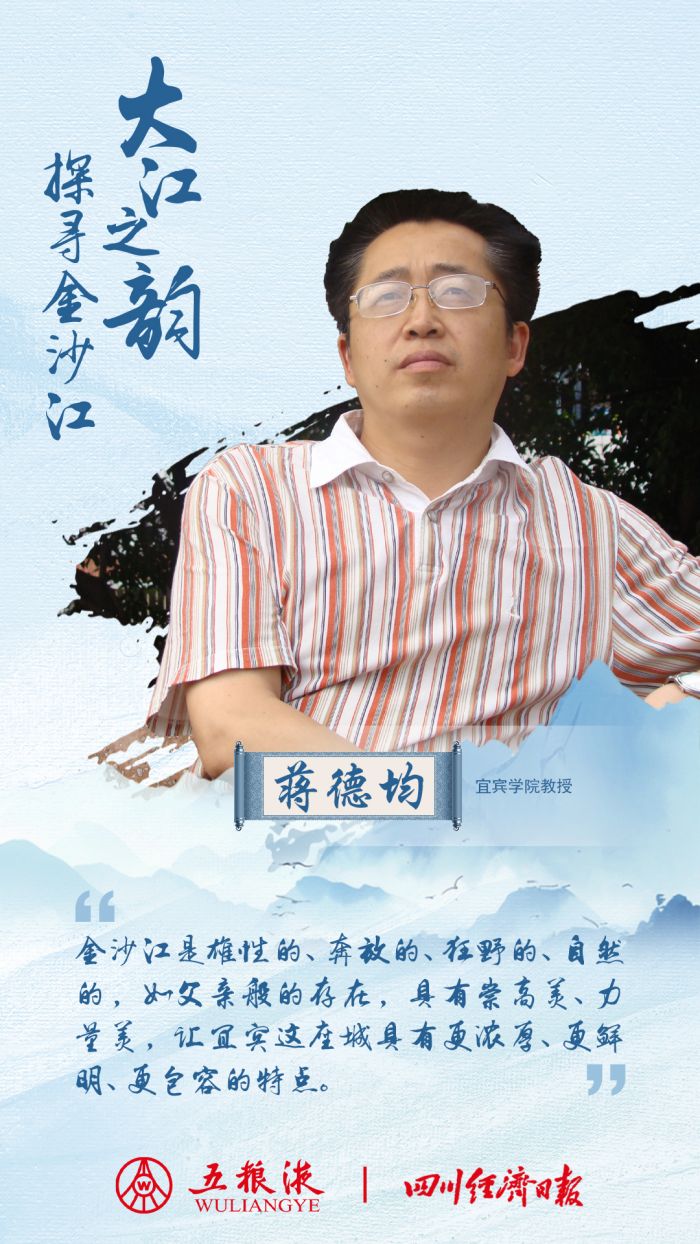

“一个大的文明区域内部必定需要大量的人流和物流,而一条大河所能提供的水运方式是最便捷和最廉价的。”宜宾学院教授蒋德均说,“宜宾因水而生,因水而兴、因水而名,宜宾人为万里长江首城而骄傲。”

宜宾的主城区,地处金沙江、岷江、长江三江汇流之处,千百年来,三江奔涌,滋润着三江六岸,宜宾人以水为伴,伴浪而长,勇于开拓,在这方沃土上享受天赐的资源并创造、传承了灿烂而悠远的大江文化。闻名于世的美酒五粮液便诞生于此,它不仅是宜宾大江文化的一张闪亮名片,更承载着宜宾人对“和美”生活的向往与追求。

就宜宾而言,大江文化包含了金沙江、岷江及两江汇流后的长江在宜宾境内所创造的各种文化形态。大江文化所滋润起来的人,往往具有开放、包容、大气、豪爽甚至狂放的性格特征,具有动态的、坚韧不拔的、不屈不挠的特点。生活在宜宾这方土地上的人们,无论经历多少困难甚至苦难都会坚韧不屈地生存下来。

蒋德均教授认为,金沙江作为长江水系的地理源头和有机组成部分,在某种意义上说,孕育了两岸人民,塑造了人们独特的性格,形成了人们特定的心理。如果与岷江相比较,金沙江是雄性的、奔放的、狂野的、自然的,是父亲般的存在,具有崇高美、力量美。岷江则是温婉的、人文的、诗意的,是母亲般的存在,具有平和温柔、温婉多情的慈爱特点。两江文化相融,让宜宾这座城市具有更浓厚、更鲜明的海纳百川、不屈不挠的“包容文化”特点,无论经受怎样的战乱与苦难,只要给宜宾一点机会,它就会发展起来,只要条件允许或环境适宜,宜宾就会焕发出蓬勃生机与无穷无尽的创造力。

金沙江是中国第一大河长江的上游,干流全长3481公里,约占长江流域面积的26%。早在2000多年前的《禹贡》中将其称为黑水或黑水河,随后的《山海经》中称之为绳水,三国时期称为泸水,北魏郦道元在《水经注》中首次对金沙江水系做了详细描述。在古代金沙江还有丽水、马湖江、神川等名称。宋代因为沿河盛产沙金,有“黄金生于丽水,白银出自朱提”之说。河中出现大量淘金人而改称金沙江。明代旅行家徐霞客经过实地考察后提出“推江源者,必当以金沙为首”,确认了金沙江作为长江的正源。

金沙江(左)与岷江(右)在宜宾交汇

学界将金沙江分为上中下三段。从四川省宜宾市屏山县新市镇至宜宾市翠屏区老城区三江口为金沙江下段,下段河长约110公里。江水过新市镇转向东流,进入四川盆地,经云南省昭通市的绥江县、水富县以及四川省宜宾市的屏山县、叙州区安边镇等地。右岸汇入金沙江最后一条支流横江(又名朱缇江、戈魁江、石门江,在云南称为关河),再流过28.5公里,接纳马鸣溪,进入宜宾城主城区,在宜宾主城区流程约12公里,到宜宾老城区三江口——岷江、金沙江汇合后始称长江。

蒋德均教授说,金沙江流域受横断山脉地区地形影响,流域内众多高山深谷相间并列,峰谷海拔高差达数千米,具有高深、狭窄、陡峭、险峻、曲折等特点。在金沙江宜宾段,主要有向家坝库区、横江古镇、石城山、马鸣溪恐龙化石发现地、天池、翠屏山、七星山以及宜宾老城区的潼关码头、滇南会馆、走马街、栈房街、谯楼(大观楼)等自然与人文景观以及生产与生活遗迹。

此外,金沙江下游俗称金河,古称马湖江,自古就能通航,航运发达,形成了独特的码头文化。

公元225年春,诸葛亮率军南征,走的就是这条水道。唐宋时期,马湖江上浮木塞江,木筏不断,航行景象异常壮观。明清时期,由于朝廷不断整治金沙江航道,于是,数以万计的皇木(主要是楠木)和滇铜,便从沿江两岸起运,经叙府,过重庆,穿三峡,至扬州,再转京杭大运河,最后到达京城。民国时期,这里是抗战物资重要的集结地与转运站,民国政府曾在此设立了专门的管理机构。

航运的发展,必然带来或形成一些航运文化。蒋德均教授说,过去,在陡峭的岩壁上,在嶙峋的怪石中,常常有一大群头缠白帕、腰系纤绳的光膀汉子,或匍匐前行,或跳跃攀登,或双膝跪地一寸寸往前挪,拉船逆水前行,不时发出或低沉或雄浑或激越或舒缓的吼声。这浑厚的声音,就是金沙江船工号子。

金沙江流经宜宾

奔流的金沙江和宜宾的酿酒业,与中国白酒行业龙头企业五粮液的发展有什么关系?蒋德均教授认为,宜宾,岷江、金沙江、长江交汇,作为多粮浓香型白酒的发源地,集三江之灵气,取五谷之精华,拥有最适宜酿酒微生物生长的水源、气候、土壤和微生物“四位一体”世界级最优生态酿造环境基础和自然生态环境优势;同时,宜宾处于四川盆地底部南缘,四川盆地受群山包围,阻挡了恶劣天气侵袭,气候具有春早、夏长、秋迟、冬短等特点,有助于酿酒微生物繁衍生长,是天然的最优酿酒产区,造就了“地球同纬度上最适合酿造优质纯正蒸馏白酒的地区”。

有2200年建城史的宜宾老城区,酿酒历史非常悠久。在宜宾市屏山县叫化岩遗址中,考古工作者曾发现一个红褐色的小陶杯,经考证,这就是当时的酒器。它是目前宜宾出土文物中最古老的酒具,也是酒都宜宾拥有4000年酿酒史的实物证据。

蒋德均教授说,先秦时期,农业发展为酿酒提供了物质条件,宜宾先民很早就掌握了人工酿造技术。1984年7月,在宜宾县(今叙州区)横江镇出土的酒器“蝉纹青铜爵”,据考证为战国时期所铸造。表明在那个时候,宜宾建城以前的酒业和酒文化就已经成长了1000多年。时至汉代,蜀地酿酒、饮酒之风盛行,在江安县出土的宴饮百戏画像石刻便是时人宴饮场景的真实写照。及至唐宋时期,宜宾酒业大发展,“重碧酒”“荔枝绿”“姚子雪曲”等名酒佳酿辈出。到了明代,宜宾的酿酒工艺日臻完善,产生了“利川永”“长发升”等酒糟作坊。民国时期,宜宾酿酒作坊已遍布城乡各地。1909年,融合姚子雪曲酿制精要而成的“杂粮酒”因“集五粮之精华而成玉液”更名,从此锻造了一个传世民族品牌——五粮液。自此,一段延续至今的酒业传奇,从三江六岸、从天府之国,飘香五洲四海,呈递大国风韵……

(四川经济网记者 杨波 文/图)

(部分图片由兰锋提供)

相关推荐

相关推荐