新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

5月28日,晴

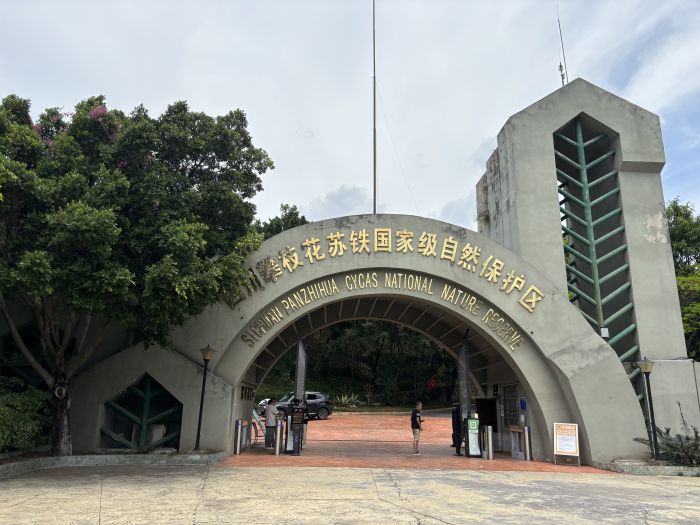

从金沙江畔,穿过攀枝花格里坪工业区,在一片石灰矿背后的河谷高山,就是四川攀枝花苏铁国家级自然保护区。这是我国唯一以苏铁类植物为主要保护对象的国家级自然保护区,也是欧亚大陆自然分布纬度最北、海拔最高、面积最大、株数最多、分布最集中的天然苏铁群落。

攀枝花苏铁国家级自然保护区

站在四川攀枝花苏铁国家级自然保护区门口,可以俯瞰金沙江流入攀枝花市,江水犹如一根绿飘带,把沿河谷分布的工业企业和城市建筑连接起来。

为什么在百里钢城、阳光花城去看苏铁?是因为我听说保护区内的苏铁,有的已经一千岁了。我想看看,如此干热的金沙江河谷里,苏铁是以一种怎样的生命力,走过那么艰难的时光活下来,傲然挺立山间。

苏铁长在贫瘠的山上

苏铁是地球上现存最古老的种子植物,迄今为止有几亿年的历史,侏罗纪时期它们几乎遍布整个地球,与当时称霸的恐龙并驾齐驱,有“植物活化石”之称。第四纪冰川来临时,北半球分布的苏铁类植物大量灭绝。在我国,因青藏高原、秦岭等阻隔,南方地区分布的部分苏铁类植物幸免于难,攀枝花苏铁便是其中之一。目前,攀枝花苏铁与大熊猫、恐龙化石并称为“巴蜀三宝”,是国家一级重点保护野生植物。

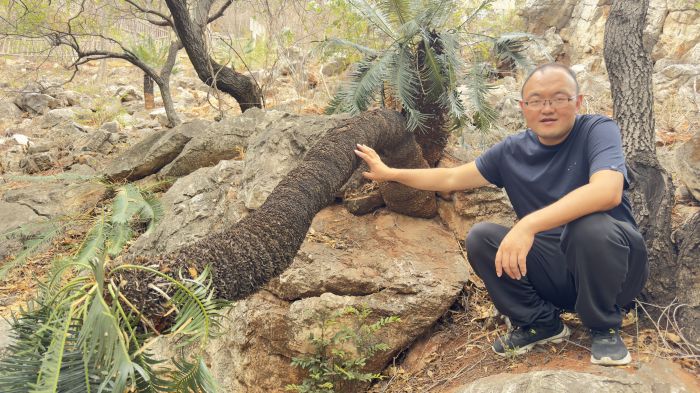

在四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心工作的林江滨老师(左)接待了采访组一行

在四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心林江滨老师的带领下,我看到了千年苏铁。

只一眼,就被深深震撼。它的根在半山腰的石缝泥土里,身体犹如年迈的老人,弯曲匍匐下来,但头依然挺立向上,很有精神地生长。

宋朝初年,它就在这生长了,元朝跨过金沙江灭宋,明朝傅友德、蓝玉、沐英西征云南,清朝平定吴三桂叛乱,民国蔡锷、唐继尧护国讨袁,新中国三线建设,60年里不毛之地崛起百里钢城……一棵无言的树,可以在山崖上,挺立千年,是多么了不起。我们以为伟大的事情,在她眼里只不过沧海一粟。

林江滨老师说,攀枝花苏铁生长非常缓慢,在野外每年仅生长1毫米到2毫米,几十年才能开花结果,而且不是每年都开花,只有积累了足够的力量,才会开一次花。苏铁雌雄异株,雌株和雄株生长有一定距离,雄花盛开又略早于雌花,这导致自然情况下,攀枝花苏铁的结种率很低,一棵雌株最多只能结十余颗种子。掉落地上的种子,有幸发芽后,前二十年,只以叶的形式生长,在长出干之前,死亡率很高。因此,每一棵长大的攀枝花苏铁,都是很了不起的。

苏铁

四川攀枝花苏铁国家级自然保护区的植被大多具有耐热、耐旱、耐瘠薄土壤、耐山火烧的特点。尤其是攀枝花苏铁,能够在环境恶劣的条件下生长,要适应土壤贫瘠,缺少营养和水分,要经受住风雨、寒冷和干旱等极端环境的考验,生命力十分顽强。苏铁的树干坚硬如铁,四季常青,象征着坚韧不拔的精神,是金沙江河谷植物精神的代表,面对困难和逆境时,从不屈服,坚韧生长。

作为金沙江河谷孑遗至今的古老种子植物,研究攀枝花苏铁,对研究横断山脉植物区系的起源和发展,研究古生物、古地质及种子植物的起源和演化,都具有十分重要的科学价值。

苏铁类植物起源古老,最早出现在古生代二叠纪,中生代晚三叠纪至早白垩纪为繁盛时期,是当时植物区系中的主要建群植物。在中生代早中三叠世,我国西南地区位居古地中海的东南部,气候湿热,苏铁类植物极为普遍,在攀枝花市及其邻近地区的地层内发现有苏铁类植物的化石。进入新生代,由于喜马拉雅山升起,以及几次山地冰川的进退特别是金沙冰期的作用,气温下降,迫使原有植物相继灭绝并向南迁移,代之而起的是以冷杉属、云杉属为主的寒温带针叶林,其后随着冰川的退却,被迁走的植物又沿河谷回迁,但冰川给予植物的影响绝非纯粹的往返迁移,而是促进了植物演化,这可能是攀枝花地区苏铁类植物免于灭绝。并且繁衍至今的根本原因。

千年苏铁

如今,为保护这一中国特有的古老孑遗物种,1983年保护区正式建立,面积达1358.3公顷。经过多年保护,野生攀枝花苏铁从二十世纪八九十年代的23.4万余株,增加到了38.5万余株,同时人工繁育攀枝花苏铁6万余株。

站在金沙江畔海拔近1800米的保护区里,抬头仰望的是,千年苏铁屹立高山,俯首看山下,则是钢铁城市攀枝花,一个与世无争静静生长,一个加快建设兴旺繁荣,有一种梦幻的感觉。

如果有神存在,让我再一次选择人生的话,我愿意成为金沙江河谷高山上的苏铁,哪怕头顶烈日,哪怕没有养分,哪怕不能移动,要是能够静静见证一片土地的千年变化,也是一种美好体验。

攀枝花段金沙江景色壮美

下午,天高云阔,夕阳把金沙江河谷照得更加苍茫的时候,我们来到攀枝花市仁和区平地镇,站在迤沙拉古村背后的山上,纵观金沙江大峡谷。从高山上看,金沙江显得“细长”了许多,旁边是赫赫有名的成昆铁路。

和十年前我在攀枝花驻站时不一样,现在的山上安装了许多风力发电机,拥有600余年历史的迤沙拉彝族古村已被打造为历史文化名村。

迤沙拉古村

迤沙拉村是攀枝花市乃至四川省的“南大门”,自古就是川滇间的重要驿站。目前的居民中,追根溯源,祖辈系明朝洪武14年(公元1381年)前后从南京应天府、湖南长沙三阴县迁来。他们来到后,与当地土著彝族交往交融,形成了今天的俚濮彝族,见证了一段民族迁徙大融合史。

金沙江畔的成昆铁路(拉鲊站至花棚子站)是原成昆铁路攀枝花南沿线段,1970年建成通车,后因乌东德水电站淹没影响成为遗存。

迤沙拉村一角

成昆铁路行经四川盆地、横断山脉、云贵高原3大地质构造单元,地质极为复杂,经过的地区被外国专家们称作“铁路禁区”,铁道兵部队在极其恶劣的地理环境下,克服了生产条件落后、物资匮乏等困难条件,筑就了这条西南交通大动脉,铸造了彪炳史册的“成昆精神”,为人类在复杂山区建设高标准铁路创造了成功范例,堪称世界筑路史上的辉煌奇迹。

(川经瞭望记者 杨波 徐杨/文 赵旭东/图)

(四川经济网记者 杨波 徐杨/文 赵旭东/图)

相关推荐

相关推荐