新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

6月11日,上午阴雨,下午晴。

曲靖的水,一半进入长江水系,一半进入珠江水系。

曲靖境内,与金沙江直接相连的,只有会泽县。县内的小江作为东川和会泽的分界江,进入了金沙江。

会泽地处滇东北高原,山高谷深,沟壑纵横,常常是:山脚赤日炎炎,酷暑难耐;山顶云雾缭绕,寒气袭人。会泽矿产资源丰富,已探明的矿产资源理论储量为:磷矿20亿吨,铅锌矿152万吨,铜矿8765吨,大理石1亿立方米,石膏80万吨……这些丰富的矿产资源,奠定了会泽“钱王之乡”“滇铜名都”的基础。

在会泽古城感受滇铜历史

会泽县,“会”集百川,“泽”润天下。

滇东北的昭通市永善县、曲靖市会泽县、昆明市东川区一带地下资源丰富,是一条有名的金属大矿带。有感于会泽对大清帝国经济命脉的重要性,雍正皇帝为这个弹丸之地慷慨赐名:“会泽”。

会泽古城

明清东川府,治所就在会泽古城。

如今,翻看会泽的历史,其实就是一部3000多年铜的开采、冶炼、鼓铸、京运的历史,见证着各民族交往交流交融的历史时刻。

《东川府志》记载:“滇蜀之间,富产五金,东川为最。”

会泽县内的铜钱雕塑

早在周朝晚期,约3200年前,会泽就开始开采和冶炼铜矿;东汉时期,铸造锻打的“堂琅铜洗”闻名遐迩;到了三国两晋时期,会泽人凭借独特的技术,发明了镍铜合金——白铜,早于欧洲15个世纪。那时,从这里出产的铜,被称为“云铜”,用它铸成的古钱币,被称为“云宝”。

会泽县展出的“古钱币之最”

在明清时期,会泽的铜矿产业达到了鼎盛,会泽成为中央政府铸币铜料的主供地。乾嘉时期,铜最高年产量可达1600万斤以上,每年清政府额定运往京城633万斤,供给宝源、宝泉两局使用。明代铸造的嘉靖通宝开炉镇库大钱,直径58厘米,重量41.50千克。

清朝乾嘉时期,东川府年铸币为4亿枚,全国人均2枚。清朝人手里的铜钱,一半来自会泽。清朝后期的每个中国人几乎都使用过会泽宝云铸钱局铸造的铜钱;会泽铜业在清廷国家财政金融中,占有重要地位。

与此同时,当时运铜的路线被称为“南铜北运的京运古道”,全程超过一万里,运输持续了170多年。运程之远,运量之大,持续时间之久,在世界古代史上都极为罕见。

江西会馆

随着会泽城的修建和铜矿开采的兴旺,南来北往的各路马帮、富商大贾,贩夫走卒络绎不绝走进会泽,“来往矿山者不下十万众”。全国各地的人在这里,建立会馆,搭建作坊,兴起工业,一时之间,会泽成为人们向往的“淘金地”,形成了独特的铜商文化和会馆文化。

会泽因铜而兴,明清时期,各省商会在会泽建会馆、寺庙、祠堂共计100多座,至今保存完好的还有36座,其中江西会馆、云南会馆、湖广会馆、楚黔会馆、江南会馆、福建会馆、陕西会馆、四川会馆八大会馆被列为“全国重点文物保护单位”。始建于清康熙年间的江西会馆,是会泽保存最完好的会馆建筑,气势恢宏。

会泽城内的民居建筑风格独特、多元,既融合了十省八府的特色,又结合了当地的实际情况,堪称“清代古建博物馆”。头道巷、二道巷、三道巷及丰乐街,是合院民居集中之地,主要有“一颗印”“二进院”“三坊一照壁”“四合五天井”“走马串阁楼”等形式,体现了清代各个时期传统建筑特点。

唐继尧故居

曾经的“云南王”唐继尧从这里走出,参与策动“重九起义”,领导“护国运动”,创办东陆大学(今云南大学前身),为云南的经济、教育、交通、航空等事业作出过重大贡献。

会泽古镇前的广场,有一个大铜钱雕塑,直径为22.62米,重8吨,刻有“嘉靖通宝”四字,是在迄今发现的最大、最重、最厚的古钱币基础上放大39倍全铜制造,向人们诉说着会泽辉煌的铜业历史。

随着会泽铜矿业开采的没落,过去络绎不绝的马帮逐渐远去;但现在,会泽古城作为国家历史文化名城,正吸引着越来越多游客涌入。

天空飘着丝丝细雨,漫步在石板路的古城大街上,很有感觉。游客,商贩,学生……古城里人来人往,保留着会泽最纯朴和真实的生活气息。这样舒适惬意、原生态的古城,将来很有发展空间。

白雾村,滇铜万里京运第一站

朝会泽县城西北行19干米,就到了中国历史文化名村——娜姑镇白雾古村。这里因秋冬时节云雾缭绕,缥缈变幻,掩映村舍而得名。

白雾村

白雾村是东川府铜北运的必经之地,作为各矿区后勤供给地和陆运京铜的起点干线,形成南铜北运的第一大站,是清王朝铸币铜料的主要供给基地。白雾村作为南铜北运、万里京运的首站,被赋予了“万里京运第一站”的历史美称。

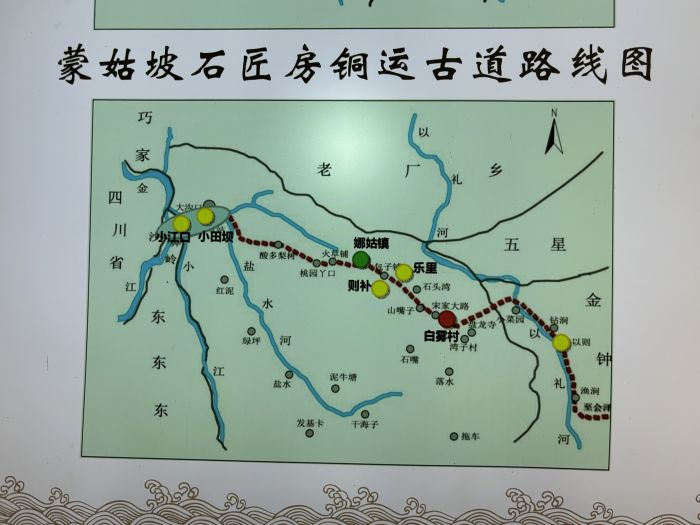

蒙姑坡石匠房铜运古道路线图

昔日“万里京运第一站”的白雾村热闹非凡,客栈、酒楼、粮行、油行、糖行、轿行、丝绸铺、银器铺、马鞍铺、铃铛铺、典当铺应有尽有,文官武将、富商大贾、贩夫走卒、矿工匠人不绝于道。各省前来押运、采购铜料的要员商贾常驻于此,设立商号150多家。

白雾村的繁荣发达,离不开“滇铜京运”。

“京运”,即将滇铜运往京师,供给宝泉局、宝源局铸造制钱,这是滇铜主要的销售渠道。

云南铜大多分布在海拔较高的山区,交通道路艰险,运输条件极其落后。“京运”不仅要翻山越岭,跨江渡河,而且要长途跋涉,历经若干水路驿站。

采访白雾村村民

“自滇至京,长途万里。”滇铜“京运”的全过程,包括了分运、递运和长运三个阶段。分运是指从各生产厂运送到官府收购和储存铜料的地点即官铜店,递运是从各官铜店依次运到四川叙州、泸州官铜店的运程,长运是从泸州沿长江航道再转运河水道而达北京的过程。

《云南铜政考》一书中统计,铜运陆路2200余里,水路8200余里,其路线贯穿大半个中国,行程过万里。南铜北运不仅大大促进了云南地区采铜、加工业的发展,同时,也促进了云南地区、长江地区、运河两岸的交通和城镇发展。会泽县娜姑境内保存完好的铜运古道有两段,达200余千米,一为“石匠房铜运古道”,二为“云峰铜运古道”。

当时,来回于乌蒙山系寻甸、宣威、会泽、昭通一带的铜运马帮,鼎盛期多达9000余匹次。京铜运输路线全长万里之遥,其陆路部分靠的便是马帮。

白雾村古建筑

白雾村是“万里京运”的第一站,从矿区来的马帮穿过小江首先到达的便是白雾村。赶马人常年穿梭于漫漫山道,深谷绝岭之间;与自然结缘,与匪盗周旋,与毒虫猛兽、骄阳烈日、狂风暴雨相抗。种种境遇,造就了他们坚韧不拔、吃苦耐劳的精神,团结协作、严守纪律的意识,与人为善、粗中有细的做事风格和丰富独特的马帮文化。

白雾村一角

马帮中的马匹一般驮重约140斤,加自身给养约160斤,得力的骡子可驮运230斤以上。

赶路的马帮常由一家或数家业主的马匹搭帮组合而成,少则一二甸马(通常,一甸马为13匹),多则二十余甸、两三百匹马。绵延数百米的马帮逶迤而行,隔着一两座山就能听到铜铃声、山歌声、吆喝声——这是铜马古道兴盛时期常见的壮观景象。

(四川经济网记者 杨波/文 赵旭东/图)

相关推荐

相关推荐