新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

新闻热线:028-86696397 商务合作:028-86642864

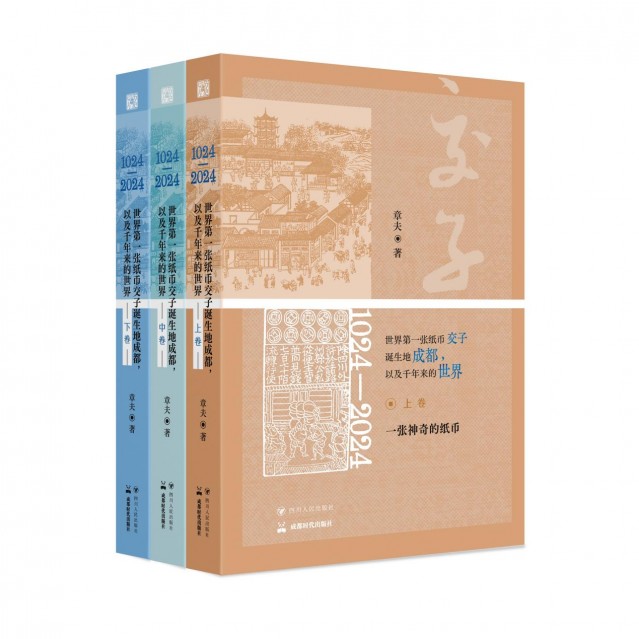

对地域性历史文化的研究和写作,囿于各种复杂的原因,往往陷于坐井观天的自吹自擂,或者祥林嫂式的重复唠叨,流布于世的书籍文章,便多是味同嚼蜡的大路货色。以宋代诞生于成都的交子为例,每年过眼不下十遍二十遍,可说来说去总是那几段相同的文字,连标点符号都看着眼熟。而作家章夫的新作《1024-2024,世界第一张纸币交子诞生地成都,以及千年来的世界》(以下简称《交子》三卷本)(四川人民出版社/成都时代出版社)洋洋洒洒上中下三卷50余万字,是近年所见研究交子最具深度和广度的著作,无论是学术性还是文学性,都堪称地方历史文化研究和书写的典范之作。

《1024-2024,世界第一张纸币交子诞生地成都,以及千年来的世界》(章夫著,四川人民出版社/成都时代出版社出版)

章夫以构树纤维为经线,以铁钱困境为纬线,编织出交子诞生的技术图谱。那些散落在蜀道石板路上的马蹄印痕,在书中化作货币革命的密码:铁钱的沉重,倒逼出人类最早的信用货币;益州交子务的朱红官印,盖下了国家信用制度的初章。

货币的本质是信用。所以它从来都不仅仅是经过铸造的金银铜铁,或者印制精美的纸片儿,而是政治、经济和价值观等一切的总和。多年的历史研究和书写中,章夫先生善于将对象置于人文、地理、社会、历史、经济等诸多学科中进行研究,因此视野极为开阔,顺理成章,他将交子放大到了“时代—社会—政治”中去考量,比如宋代的金融现象的社会制度和背景,成都交子之于宋代和世界金融的作用和影响等。

整部《交子》(三卷本)的架构在时间上打通了中国金融货币史,在空间上放置于全球坐标系中,形成了“交子-成都-世界”的格局。上卷研究和书写交子在成都的产生,与北宋时期中国和成都地区社会经济的关系,阐述其诞生的政治、地理、商业和技术背景,揭示其诞生的必然性与偶然性。中卷则以《天圣元年的成都》为题,以世界上第一种由政府发行的纸币交子的诞生年份——天圣元年(1023年)为原点,探讨成都商业史,特别是其创新创造活力的基因密码。下卷则以丝绸之路为线索,将视野投向全球,特别是对以吕贝克城为首的汉萨同盟的考察研究,道出交子在世界金融史中的作用和地位。

在“天圣元年”这个时空坐标上,作者展开了一幅惊心动魄的改革长卷。当薛田在成都府衙展开交子样张时,他或许不曾想到,这张薄纸将为后世带来重大影响。书中对蜀商群体的细腻刻画,让读者看见丝绸之路上流动的不仅是货物,更是创新的基因——成都茶马司的算盘声,与地中海沿岸吕贝克城的货栈秤响,竟奏响着相似的财富韵律。

宏大的视野和格局中,对历史进行细节还原,是《交子》(三卷本)的又一大特色。宏大,不等于用大词书写。章夫先生从一棵作为造纸材料的构树(楮树)入手,通过文献研究、田野调查,一步步接近交子在成都产生的复杂幕后,及其辉煌与没落的原因等。高超的造纸技艺带来的技术可能性,头疼的治蜀难题导致的铁钱困境,活跃的商业环境倒逼的创新之举……最终,北宋政府通过设立“益州交子务”,完成了交子从民间信用到国家信用的制度跃升。而《交子》(三卷本)一书,也完成了多学科交织下的历史解构与重构,宏大而生动地呈现了以交子为原点的经济史、货币史与政治制度史。

《交子》(三卷本)最令我印象深刻的,是其先进的全球史观,从世界历史的整体发展和统一性来考察研究交子的历史。在下卷《交子,以及千年来的世界》中,交子被置于全球金融史的坐标系中,通过丝绸之路对中国经济及全球经济的影响,对吕贝克城的考察调研,解析欧洲汉萨同盟的商业信用和社会契约发展。而后,又回到同时期的宋代中国,海外贸易、货币流通、白银时代,以及以银行为标志的世界现代金融。而伦敦英格兰银行后花园种植的两株中国桑树(造纸原料),则微妙地呈现了交子在世界金融史中的重要地位,其作为人类共同文明遗产的价值,在此得到了彰显和升华。

这种全球视野下的微观考证令人耳目一新。书中既还原了成都十二月市的繁华街景,又描摹出热那亚商业法庭的博弈现场;既解析了楮树造纸的技术密码,又追溯了美第奇家族的金融创新。当交子的丝帛之纹与丝绸之路的驼铃声交织,一幅跨越千年的文明对话图景已然徐徐展开。

鲁迅在赞誉《史记》时称其为“史家之绝唱,无韵之离骚”,显见严谨的史学价值和浪漫的文学价值,是可以共存的。《交子》(三卷本)虽然坚持历史研究的严谨,但并不流于枯燥,而是采用了非虚构的文学手法来书写,纪实、严谨,同时极具生动和诗意。全书在保证历史书写的严谨前提下,也具有相当高的文学性。无论是上卷中《从一株树的侧影,寻觅纸的方位》,还是下卷中《我看到了北宋的影子》等篇章,都是“在地性”和“诗意化”非常强的非虚构文本,是可以作为兼具知识性和文学性的散文随笔来读的。文学想象与历史考证在本书中达成了精妙平衡。不仅如此,作者还对张咏、薛田等官员,以及蜀商进行了生动刻画,塑造了鲜活的人物群像。这种以诗性语言重构张咏治理蜀地的场景,让读者在“水门巷”的市声中听见金融改革的脉动。这种“在地性”叙事,将枯燥的货币史转化为可触摸的文明肌理,使交子不再是博物馆的标本,而是跃动着生命力的文化基因。

书中对“十二月市”的描写也堪称文学与史学的完美融合。元宵灯影里的交子流通,九眼桥码头的白银交易,不仅复现了宋代成都的生活图景,更揭示出商业文明的精神密码。这种跨文体写作,打破了学术著作的冰冷框架,让金融史有了体温,让历史现场有了呼吸。

或者可以这样说,《交子》(三卷本)实在是一部全球史观下的地域文化“新史记”。作者以全新的思维和研究方式,实现了全球史观的本土化,跨地区、跨文化、跨学科,从全球整体性视角来分析地方历史文化,突破了地方历史文化研究长期囿于狭小地理和文化概念的局限,揭示了交子在人类文明进程中的地位及其深刻影响。同时,它还继承了中国传统史家严谨的治学理念和方法,也传承了《史记》“以文见史”的优秀基因,以新时代的文学形态来书写历史,文献解析、田野调查、文化随笔等诸多形式信手拈来,最终实现了学术与文学的和谐交融、辩证统一。

作为一部融学术性、知识性和文学性于一体的著作,《交子》(三卷本)超越了传统的地方史范畴,是一部关于人类创新、城市精神与文明互鉴的“新史记”。正如作者章夫先生所言:“交子拓展了我思维的瓶颈,也拓宽了我心中的天地。”于读者而言,必然在畅意阅读中与作者产生共鸣。

相关推荐

相关推荐